La

Débâcle se publicó en 1892,

del autor Emilio Zola. La

historia se desarrolla en el contexto de los acontecimientos políticos y

militares que terminaron con el reinado de Napoleón

III. La novela ha sido traducida como La

debacle y The Downfall

La novela comienza en el verano de 1870, cuando, después de graves

tensiones diplomáticas, Francia

declaró la guerra a Prusia. Los

franceses esperaban lograr una rápida victoria marchando sus ejércitos hacia el

este, directamente a Berlín. En cambio,

los prusianos cruzaron el Rin antes

que los franceses, derrotaron al ejército francés e invadieron Francia.

La novela es la más larga de la serie Rougon-Macquart. Su personaje principal

es Jean Macquart, un granjero que, después de haber perdido a su esposa y

su tierra, se ha unido al ejército para la campaña de 1870. El tema principal es la brutalidad de la guerra para el común

de la gente, ya que se ve afectada por las pérdidas de familiares y amigos y

por las dificultades económicas.

El campamento se había colocado a dos kilómetros de

Mulhouse, hacia el Rhin, en medio de una llanura fértil. Al terminar aquel día

del mes de agosto, bajo un cielo plomizo que recorrían las nubes, las tiendas

de campaña se alineaban por los campos de labranza y los pabellones formados

por los fusiles relucían, se espaciaban por el frente de la línea, mientras que

los centinelas con los fusiles cargados, vigilaban inmóviles con la vista fija

en lontananza, en las nieblas violáceas del lejano horizonte que subían del

río.

Se había llegado de Belfort a las cinco. Eran las

ocho y los soldados acababan entonces de recoger sus víveres. Pero la leña

debía haberse extraviado, pues no se había podido repartir. No había medio de

encender fuego y hacer el rancho. Fue preciso contentarse con mascar galleta

fría, remojándola con buenos tragos de aguardiente, lográndose así que las

piernas, ya endebles, aflojasen más. Sin embargo, dos soldados, detrás de los

pabellones, cerca de la cantina, se empeñaban en querer encender unos trozos de

leña verde que habían cortado con sus sables y que no querían arder. Una

humareda negra y espesa flotaba en el aire de aquella tarde de una tristeza

indefinible.

|

| Tropas prusianas en Torcy, 1870 |

No había allí más que doce mil hombres, todo lo que

el general Félix Douay conservaba del séptimo cuerpo de ejército. La primera

división, reclamada la víspera, había salido para Froeschwiller; la tercera se

encontraba todavía en Lyon, habiéndose decidido a abandonar Belfort con la

segunda división, la artillería de reserva y una división de caballería

incompleta. Se habían visto fuegos cerca de Lorrach. Un telegrama del

subprefecto de Schelestadt decía que los prusianos iban hacia el Rhin por

Markolsheim.

El general, que se encontraba demasiado aislado a la

extrema derecha de los otros cuerpos, sin comunicación con ellos, acababa de

precipitar su movimiento hacia la frontera, con tanta más razón cuanto que la

víspera se había recibido la noticia de la desastrosa sorpresa de Wissemburgo.

A cada momento temía verse obligado a rechazar al enemigo o ser llamado para

apoyar al primer cuerpo. Ese día, ese sábado tempestuoso, el 6 de agosto,

debían haberse batido en algún sitio, del lado del Froeschwiller, bien se

presentía al ver el cielo triste por el cual pasaban grandes ráfagas de viento

que destrozaban los nubarrones. La división llevaba dos días de marcha,

creyendo encontrar siempre los prusianos en esa caminata desde Belfort a

Mulhouse.

El día terminaba; la retreta salió de un rincón

lejano del campamento, señalada por el redoble de los tambores y los toques de

cornetas cuyos ecos se llevaba el aire. Juan Macquart, que estaba ocupado en el

arreglo de su tienda de campaña, se puso de pie. Al primer anuncio de la guerra

había abandonado su pueblo, Rognes, con la pesadumbre que le había producido el

drama en que acababa de perder a su mujer Francisca y las tierras que le había

llevado en dote; se había reenganchado a los treinta y nueve años, obteniendo

inmediatamente los galones de cabo; con esta graduación se incorporó al 106.º regimiento de línea, cuyos cuadros se

completaban entonces. A veces le causaba extrañeza verse con el capote, él, que

después de la batalla de Solferino, había abandonado el servicio, tan alegre

por no tener que arrastrar sable y matar gente. ¿Pero qué iba a hacer? Cuando

no se tiene oficio, ni mujer, ni bienes, y cuando el corazón está triste, es

mucho mejor ir a estrellarse contra el enemigo. Recordaba su frase, ¡vive Dios!

Cuando no se tiene valor para trabajar la tierra, hay que defenderla.

|

| Desfile prusiano en París, 1871 |

Juan, puesto en pie, lanzó una ojeada hacia el

campamento que se conmovía al toque de la retreta. Algunos hombres corrían;

otros, adormecidos ya, se levantaban, se desesperezaban, desfallecidos,

disgustados. Él aguardaba con paciencia la lista, con esa tranquilidad y esa

resignación que hacían de él un soldado excelente; sus compañeros decían que si

hubiese tenido instrucción, hubiera podido subir mucho; pero él, que solo sabía

leer y escribir muy poco, no ambicionaba ni el grado de sargento.

Pero al ver el fuego de leña verde que seguía

humeando, interpeló a los dos individuos Loubet y Lapoulle, diciéndoles:

— ¡Dejad eso! nos estáis envenenando.

Loubet, escuálido, con cara risueña, replicó:

—Ya arde, os lo aseguro… sopla tú.

Y empujaba a Lapoulle, un coloso, que intentaba en

vano encender el fuego, soplando, con los carrillos inflados, la cara

congestionada, los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas.

Otros dos soldados de la escuadra, Chouteau y Pache,

el primero echado de espaldas como un holgazán que desea estar a sus anchas, el

otro en cuclillas, muy entretenido remendando sus pantalones, soltaron una

carcajada al ver la horrible cara de aquel bruto de Lapoulle.

—Da la vuelta y sopla por el otro lado y lo harás

mejor —gritó Chouteau.

Juan los dejó reír. Acaso no volvería a presentarse

a menudo ocasión de reír; él con su aire de buen mozo, con la cara llena y

regular, no era melancólico; hacia, como que no veía cuando sus soldados se

entretenían.

Pero otro grupo llamó su atención; un soldado de su

escuadra, que estaba hablando con un paisano hacía ya algún tiempo; era

Mauricio Levasseur, que conversaba con un caballero rubio, de unos treinta y

seis años, de cara simpática, que iluminaban dos ojos azules, ojos de miope,

por cuya causa se había visto obligado a, renunciar a servir a la patria en el

ejército. Un sargento de artillería de la reserva, de aire resuelto, con bigote

negro, se había unido al grupo y los tres hablaban como si estuvieran en

familia.

Para evitarles algún contratiempo, Juan creyó

oportuno intervenir.

—Hará usted bien en marcharse, caballero. La retreta

viene y si el teniente le viera…

Mauricio no le dejó acabar.

—Quédese usted, Weiss.

Y dirigiéndose al cabo díjole secamente:

—Este señor es mi cuñado. Tiene un permiso del

coronel, a quien conoce.

¿En qué se entrometía ese aldeanazo cuyas manos

olían a estiércol? Él, que había sido recibido abogado durante el otoño último,

que había sentado plaza y con el apoyo del coronel había sido incorporado al

106. º de línea sin pasar por los depósitos, se resignaba a llevar el morral,

pero desde los primeros momentos sentía repugnancia invencible contra aquel

cabo, sin instrucción, a quien tenía que obedecer… (La debacle, capítulo 1)

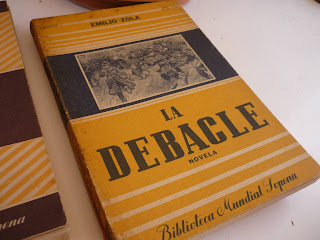

Mi

libro

Mi edición de La

debacle parece haber pasado malos momentos, está con algunas manchas en la

tapa y quizá tenga una rajadura, muy pequeña, pero rajadura al fin, en el

frente. Lo abro y en la segunda página me muestra el título: La Débácle (El Desastre). Traducción del

francés de M.E. Biagosch. Es la

primera edición de 1940. ¿1940? Justo, 1940, otro año de guerras, conflictos y

hambre en el mundo, como pasaba en la novela, en La debacle. ¿Será que no aprendemos, los hombres? ¿Qué vamos a

tener que pasar guerras y muertes cada siglo, porque no aprendemos que es mejor

el amor que la guerra? Igual La debacle

es una buena lectura, vale la pena.

Artículos

relacionados

No comments:

Post a Comment